Klima trifft Demokratie - Der Podcast

Angesichts der sich weltweit zuspitzenden ökologischen Krisen, zunehmendem Populismus und der sich verschärfenden gesellschaftlichen Konflikte um die Umsetzung der sozial-ökologischen Transformation ist die Suche nach demokratischen Lösungen zur Eindämmung der Klimakrise eine zentrale Aufgabe.

In unserer neuen englischsprachigen Podcast-Reihe „[Insert solutions here]. Climate meets Democracy“ beleuchten wir verschiedene Ansätze, die einerseits die Klimakrise aktiv angehen und andererseits demokratische Prinzipien stärken.

Mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis aus verschiedenen Regionen der Welt blicken wir in jeder Folge auf ein neues Thema. Wir diskutieren die aktuellen demokratischen Herausforderungen angesichts der Klimakrise und schauen auf die Grundlagen guter Beteiligung an der Entwicklung und Umsetzung von Klimapolitik. In weiteren Folgen widmen wir uns Fragen der Gerechtigkeit und diskutieren die Rolle von Protesten, Gewerkschaften, Bürger*innenversammlungen, Lobbyarbeit und internationalen Abkommen.

Wir freuen uns Gäste aus Brasilien, Indonesien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Costa Rica, der Ukraine, Belgien, Kolumbien, Österreich und Mexiko in unserem Podcast begrüßen zu dürfen, die ihr Wissen mit uns teilen und spannende Einblicke in unterschiedliche Themen und Kontexte ermöglichen.

Der Podcast wird von uns in Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) im Projekt „Stärkung der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung nationaler Klimapolitik“ produziert. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) gefördert.

Zu hören ist der Podcast auf verschiedenen Podcast-Plattformen und unserer Webseite. Alle Links dazu gibt es hier:

Energiesparen mit den Kleinsten in INA.Kinder.gärten

© INA.KINDER.GARTEN 2023

19. Oktober 2023

Dass Energiesparprojekte gut funktionieren zeigen wir seit über 30 Jahren. Dabei wird Energie über zwei Stellschrauben eingespart. Zum einen über die Optimierung des Verhaltens der Gebäudenutzer:innen und zum anderen über technische Optimierungen zusammen mit dem Hausmeister.

Kinder in einem frühen Alter mit diesen Themen in Kontakt zu bringen ist wichtig, um den Grundstein für ein klimabewusstes Handeln im erwachsenen Alter zu legen. In Kitas wird Energie den älteren Kindern mithilfe einer Abwechslung zwischen Bewegung und Wissensvermittlung spielerisch nahegebracht. Dabei wird das Thema so heruntergebrochen, dass es für unsere Kleinsten greifbar wird:

- Die vier „Sonnenkinder“ „Lisa Licht“, „Steffi Strom“, „Wilma Wärme“ und „Bärbel Bewegung“ stellen sich vor

- Die Kinder machen Energieverbraucher ihrer Einrichtung sichtbar, indem sie diese mit farbigen Klebepunkten markieren

- Strommessgeräte werden ausprobiert

- Die Hände werden gerieben und dadurch selbst Energie erzeugt

- Energiesparsprüche werden überlegt und eingeübt

Dies sind nur einige pädagogische Methoden, die die INA Kinder erwarten. Dazu kommen Energierundgänge zur Aufnahme der Ist-Situation des Gebäudes, Teamworkshops für das gesamte Erzieher:innen-Team sowie technische Fortbildungen und Austauschrunden für Hausmeister.

Durch das Energiesparprojekt der INA.Kinder.Gärten werden alle Einrichtungen tiefergehend für das Thema Energiesparen im Alltag sensibilisiert und ziehen an einem Strang. Die externe Unterstützung von außerhalb hilft den Kitas außerdem einrichtungsspezifisch voranzukommen und gibt Pädagog:innen Anregungen für die weitere Arbeit mit den Kindern. Ganz nebenbei wird auch der Träger entlastet. Dadurch wird in der Regel zwischen 4 und 15 Prozent Energie eingespart. Die ersten Termine in den Einrichtungen haben bereits stattgefunden.

Auf der offiziellen Auftaktveranstaltung des Projekts am Donnerstag den 19.10. haben sich die Energieberater:innen des UfU den Kitas vorgestellt. Außerdem wurden die einzelnen Projektbestandteile und der Zeitplan des Projekts ausführlicher erläutert und die Kitas konnten erste Experimente, wie die „Luftballonrakete“, den „Solarkocher“ und die „Drachenaugen“ ausprobieren. Zuletzt konnten Wünsche, Erwartungen und Befürchtungen an das UfU adressiert werden.

Erfolgreiche Beteiligung der Bevölkerung zur Förderung Grüner Infrastruktur in Vietnam

11. Oktober 2023

Erfolgreiche Beteiligung der Bevölkerung zur Förderung Grüner Infrastruktur in Vietnam

Am 19. und 20. September 2023 hat das GreenCityLabHuế-Projekt öffentliche Veranstaltungen in zwei Bezirken der Stadt Hue durchgeführt. Dabei brachten die Teilnehmenden ihre individuellen Perspektiven zum Thema ökosystembasierte Klimaanpassung in ihren Stadtvierteln mit ein. In Bezug auf die wichtigsten Herausforderungen und Bedrohungen hinsichtlich Hitzestress und Luftqualität gaben sie an, dass heiße Tage durch den Klimawandel immer häufiger aufträten, Pflanzen und Tiere mehr Wasser bräuchten und sie mehr Klimaanlagen installieren müssten. Außerdem betonten sie, dass Hitzestress häufiger als früher aufträte, weil es im innerstädtischen Gebiet wenig Bäume gäbe. Durch die steigende Verkehrs- und Baudichte werde außerdem die Luftqualität stark beeinträchtigt und immer mehr Staub sowie Abgase verursacht.

Gefragt nach den wichtigsten Problemen im Zusammenhang mit öffentlichen und städtischen Grünflächen waren die Teilnehmenden gespalten. In den Außenbezirken waren sie mit den Grünflächen der bestehenden Obstgärten zufrieden, bemängelten allerdings, dass es zwar Zugang zu natürlichen Flächen gäbe aber städtische Grünflächen innerhalb des Stadtteils völlig fehlten. Im Gegensatz dazu berichteten die Teilnehmenden in der Innenstadt, dass die Qualität der öffentlichen Grünflächen nicht gewährleistet sei, es an Schatten mangele, die Baumvielfalt gering sei, Parkbauprojekte zu lange dauerten und es nur wenige Brachflächen gäbe, die in Grünflächen umgewandelt werden könnten.

Auch bei der Frage nach der Nutzung öffentlicher Grünflächen gaben die Teilnehmenden der beiden Workshops sehr unterschiedliche Beiträge ab. In den Außenbezirken waren die Teilnehmenden der Meinung, dass den Menschen öffentliche Flächen zum Entspannen, für Sport, zum Radfahren, für Kinderspielplätze und zum Ausführen von Haustieren fehlten. Die Teilnehmende in der Innenstadt erwähnten, dass öffentliche Grünflächen in ihrer Umgebung vielfältig genutzt würden und diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht werden müssten, z. B. für Veranstaltungen, zum Tanzen, für sportliche Aktivitäten, als Spielplatz für Kinder, als Ort für Verabredungen und als Treffpunkt für Menschen sowie als Ort für Straßenverkäufer und Gastronomie.

Der letzte Teil der öffentlichen Veranstaltungen war eine Einführung in die „grünen Schaufenster„, die im Rahmen des GreenCityLabHuế-Projektes entwickelt wurden. Dabei handelt es sich um exemplarisch umgesetzte naturbasierte Lösungen zur Klimaanpassung. Die Teilnehmenden brachten ihre Unterstützung zum Ausdruck und freuten sich darauf, diese neuen Grünflächen so bald wie möglich besuchen zu können.

Zweiter Runder Tisch zur Entwicklung der grün-blauen Infrastruktur in Hue

Am 21. September 2023 organisierte das GreenCityLabHue Projekt außerdem den zweiten Runden Tisch zur Entwicklung grün-blauer Infrastruktur in der Stadt Huế und der Provinz Thừa Thiên Huế. Das Ziel der Veranstaltung war der Austausch von Fachwissen mit Vertreter*innen von Behörden und Agenturen, die mit grün-blauer Infrastruktur zu tun haben. Der Runde Tisch war eine Gelegenheit für das GreenCityLabHuế-Projekt, seine neuesten Forschungsergebnisse über die Entwicklung grün-blauer Infrastrukturen mit lokalen Praktiker*innen und politischen Entscheidungsträger*innen zu teilen und zu diskutieren.

Die Teilnehmenden des Runden Tisches einigten sich auf die fünf größten Herausforderungen für die Entwicklung der grün-blauen Infrastruktur in Hue, darunter politische Vorgaben, die Auswahl klimaangepasster Baumarten, das verfügbare Budget für Grünflächenmanagement, die Digitalisierung und die Erforschung historischer Faktoren der Grünflächenentwicklung. Die Teilnehmenden stimmten insbesondere darin überein, dass die Politik die Entwicklung grün-blauer Infrastrukturen fördern und günstige Rahmenbedingen schaffen müsse, um den Anforderungen der städtischen Anpassung an den Klimawandel begegnen und ein grünes Wachstum in der Provinz vorantreiben zu können.

Mit Kreativität und Elan: Potsdamer Schulen sparen weiter Energie ein

29. September 2023

Mit Kreativität und Elan: Potsdamer Schulen sparen weiter Energie ein

60.000 Euro Energieeinsparprämien an engagierte Schüler*innen und Lehrkräfte vergeben

Pressemitteilung Nr. 434 der Stadt Potsdam vom 26.09.2023

Auch im vergangenen Schuljahr 2022/2023 haben die 40 am Energieeinsparprogramm (EEP) des Kommunalen Immobilien Service (KIS) teilnehmenden Potsdamer Schulen durch zahlreiche kreative Projekte und kontinuierliches klimafreundliches Verhalten gezeigt, wie wichtig es ist, Energie einzusparen und klimafreundliches Handeln in den Schulalltag zu integrieren.

Dieses gemeinsame Engagement von Schüler*innen, Lehrkräften, Hausmeistern und Schulleitung wird am 26. September 2023 im Rahmen der jährlichen Jahresveranstaltung mit Anerkennungsprämien in Höhe von insgesamt 60.000 Euro honoriert. Zudem wurden die nach einem Punktesystem erfolgreichsten Schulen präsentiert.

Oberbürgermeister Mike Schubert bei der Veranstaltung: „Es ist beeindruckend, wie Schülerinnen und Schüler aus Potsdamer Schulen auch im Schuljahr 2022/23 wieder mit vielen Aktionen zum Klimaschutz und zum Energiesparen beigetragen haben. Und es ist mir deswegen eine große Freude, heute wieder die vielen Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften für ihr Engagement auszuzeichnen und die Prämien zu übergeben.“

Im Auftrag des Fachbereiches Bildung und Sport der Landeshauptstadt Potsdam realisiert der Kommunale Immobilien Service (KIS) bereits seit 1998 das Projekt. Die Umsetzung übernehmen das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) und die Berliner Energieagentur (BEA). In den vergangenen Jahren wurden hierbei zahlreiche Aktivitäten mit den Themenschwerpunkten richtiges Heizen und Lüften, bewusster und sparsamer Umgang mit Stromverbrauchern und Wasser sowie ressourcensparendes Verhalten und Abfallvermeidung in bis zu 40 Schulen der Stadt unterstützt und gewürdigt.

Im Schuljahr 2022/2023 standen die Jahresrundgänge sowie die Workshops unter dem Motto „Strom und (erneuerbare) Energien“. Energie- und Stromsparen gehörten natürlich in den vergangenen 1 1/2 Jahren zu den meist diskutiertesten Themen in Deutschland. Entsprechend umfangreich haben Schüler*innen durch unterschiedliche Aktionen diese Themen in den Schulalltag integriert, und bei den Besuchen des UfU und der BEA mit fundiertem Wissen hinterlegt. Klimaschutz und die Energiewende sind längst im Alltag junger Menschen angekommen, werden diskutiert, kreativ umgesetzt und gelebt. So stand beispielsweise ein schulinterner Umwelttag unter dem Thema erneuerbare Energien, bei dem unter anderem Miniaturmodelle von Windkraftanlagen gebaut wurden. In Schul-Podcasts wurde die Frage „Strom sparen, aber wie“ behandelt und hilfreiche Tipps erarbeitet. Auch im Schulalltag war das EEP-Jahresthema eingebettet. Es wurden Lichtschalterdienste eingeführt, Checklisten zum stromsparenden Handeln im Alltag gestaltet und auch in den Schulküchen wurde auf energiesparendes Kochen geachtet.

Außerdem beschäftigten sich die Schulen mit weiteren Klimaschutzthemen und setzten ihre Aktionen aus den vergangenen Jahren kontinuierlich fort. Zum Beispiel mit den Möglichkeiten der Wassereinsparung. Dafür wurden Wassertagebücher geführt und Maßnahmen zur Wassereinsparung an den schulischen Sanitäreinrichtungen vorgenommen. Die Frage klimafreundlicher Mobilität wurde in Bezug auf erneuerbare Energien diskutiert und im Zuge dessen Projektwochen und Wettbewerbe unter Schülerinnen und Schülern aber auch unter dem Kollegium veranstaltet. Klassenfahrten wurden vermehrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar mit Rad oder zu Fuß geplant.

Ergebnisse

Den ersten Platz belegte das Schulzentrum am Stern mit 562 Punkten, es erhält 6.070,14 Euro. Zweiter wurde die Oberschule Theodor Fontane mit 541 Punkten und einer Prämie von 5.840,72 Euro. Auf dem dritten Platz lag die Karl-Foerster-Schule mit 401 Punkten, was mit 4.328,76 Euro prämiert wurde. Die restlichen Gelder verteilen sich auf die anderen Schulen, die im Schuljahr 2022/23 teilgenommen hatten.

Die Punktebewertung erfolgt nach den Aktivitäten der einzelnen Schule. In den Punktestand fließt aber auch der jeweilige Energieverbrauch der Schulen mit ein.

Hitzeschutz als neues Jahresthema

Im aktuellen Schuljahr wird in den Schulen erstmals das Thema Hitzeschutz als EEP-Jahresprojekt gezielt in den Blick genommen. Dabei wird es um nutzer*innenorientierte Maßnahmen aus den Bereichen „individueller Hitzeschutz“, „Hitzeschutz in Innenräumen“ und Ideen für „Hitzeschutz auf dem Gelände“ gehen. Nutzer*innen von Schulgebäuden sollen damit Möglichkeiten entdecken und ausprobieren, wie sie sich im Alltag besser vor Hitze schützen können. Die Kolleginnen vom Medizinischen Bevölkerungsschutz werden uns dabei fachlich unterstützen.

Alle weiteren Informationen zum Projekt finden sich im Internet unter https://www.energieeinsparprojekt-potsdam.de/

KlimaGesichter und Krisenkinder

28. September 2023

KlimaGesichter und Krisenkinder

Klimagerechtigkeit wird oft gefordert – doch was bedeutet das eigentlich? Unser Mitarbeiter Dr. Christoph Herrler, stellvertretender Fachgebietsleiter im Fachgebiet Klimaschutz und Transformative Bildung, hat genau darüber in Folge 8 des Podcasts Krisenkinder gesprochen.

Es geht unter anderem um verschiedene Ebenen von Klima- und Umweltgerechtigkeit, den Zusammenhang von Klimawandel und Migration sowie um ethische Prinzipien, mit denen sich Ungerechtigkeiten beschreiben lassen. Viel Raum nimmt auch das Projekt KlimaGesichter ein. Dieses im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) geförderte Projekt wird am UfU von Christoph Herrler geleitet und zusammen mit der Deutschen KlimaStiftung durchgeführt. Das Projekt bietet Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung die Möglichkeit, ihre Sichtweise auf Klimagerechtigkeit darzustellen.

Stellungnahme: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Klimaschutzes

19. September 2023

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Immissionsschutz, zur Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht.

Der Anlagenpark in Deutschland wird mit der vorliegenden Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes adressiert. Ein für das Industrieland Deutschland wichtiges Gesetz also. Damit haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auch ein weiteres sogenanntes Beschleunigungsgesetz vorgelegt. Zwei Ziele sind damit verbunden: Der Klimaschutz soll gestärkt werden und die Genehmigungen sollen schneller erfolgen. Die Ziele sind zu begrüßen. Die hierfür vorgesehenen gesetzlichen Instrumente des Entwurfs sind hierfür nur teilweise tauglich. Für wirksamen Klimaschutz brauchen die Anlagen in Deutschland Investitionssicherheit und Feinjustierung untergesetzlicher Anforderungen. Ein allgemeines Ziel Klimaschutz in den Katalog der Schutzgüter ist hierfür nicht hinreichend, wenngleich grundsätzlich zu begrüßen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber mit dieser Novelle die richtigen Stellschrauben erwischt, um in Deutschland die Genehmigungen schneller, aber gleichzeitig qualitativ verlässlich zu bewerkstelligen.

Aus unserer Sicht sind die Stellschrauben des rechtlichen Genehmigungsprozesses nahezu ausgeschöpft, auch weil seit 1990 an Ihnen fast jede Regierung beschleunigungsseitig „optimiert“ hat. Was aber fehlt sind Faktoren in der Vorbereitung bis zur Abgabe der Unterlagen. Auch eine Vollständigkeitsbescheinigung der Unterlagen wäre gut. Oder bürokratische Hürden wie Genehmigungsbescheide für einen bestimmten Windkraftanlagentyp, der nur dafür Gültigkeit hat, wo der Investor aber aufgrund technischer Verbesserungen oder anderer Gründe nun nochmal neu überlegt hat und von der ursprünglichen Anlage abweichen will. Dieses Thema wird seit Jahren in Berlin (nur) diskutiert, der Bundestag greift es aber nicht auf, obwohl es in der Praxis relevant ist. Auch der Digitalisierung wird wenig Beachtung geschenkt. Im Ganzen zeigen sich die Gesetzesmacher mit der Novelle so nicht wirklich auf der Höhe der Zeit. Ganz misslich ist, dass der Erörterungstermin während der Öffentlichkeitsbeteiligung nur noch dann stattfinden soll , wenn der Investor sich davon Vorteile verspricht. Der Staat hat seinen Anspruch auf Ausgleich und Gestaltung in dem Punkt offensichtlich aufgegeben. Die Bürger*innen werden das entsprechend finden.

Das UfU (Tom Grünberger (geb. Witschas) und Dr. Michael Zschiesche) haben zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe und dem Deutschen Naturschutzring (DNR) die 20 seitige umfangreiche Stellungnahme verfasst und in der Anhörung des Umweltausschusses am 20.09.2023 im Bundestag durch Dr. Cornelia Nicklas von der DUH vorgestellt. Das Gesetz soll noch im Herbst durch den Deutschen Bundestag verabschiedet werden.

Klimaschutz an Berliner Schulen

15. Juni 2023

Klimaschutz an Berliner Schulen

Das KlimaVisionen-Projekt und die Veranstaltung „Tag der Visionen“ unterstützt 40 Berliner Schulen bei der Etablierung von Klimaschutzmaßnahmen. Durch Aktionstage werden von der Schulgemeinschaft definierte Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt, um die Transformation zur Klimaneutralität bis 2045 voranzutreiben.

Während der letzten zwei Jahre wurden 52 Workshops durchgeführt und 40 Treibhausgasbilanzen erstellt. Zur Realisierung der Roadmaps als Visionen hin zu einer klimaneutralen Schule finden Klimaschutzaktionstage an den Schulen statt. Diese dienen in erster Linie der Umsetzung von konkreten Maßnahmen, um Treibhausgasemissionen einzusparen. Gleichzeitig machen die Klimaschutzaktionstage die Schulgemeinschaft darauf aufmerksam, dass sie sich an klimarelevanten Maßnahmen an der eigenen Schule beteiligen kann. Damit soll zu weiterem Handeln ermutigt werden.

Beispiele für Aktionstage im Juni 2023

- Die Grundschule am Stadtpark Steglitz führte einen schulweiten Klimaschutzaktionstag durch. Initiativen wie Restlos Glücklich, Nemo, oder das UfU begleiteten die Schüler:innen mittels thematischer Workshops.

- Die Gustav-Heinemann-Oberschule (Tempelhof-Schöneberg) hat durch eine symbolische Aktion auf den Projektstart aufmerksam gemacht und die geplanten Klimaschutzaktivitäten der kompletten Schulgemeinschaft vorgestellt.

- Die Lina-Morgenstern-Schule (Kreuzberg-Friedrichshain) veranstaltete einen Flohmarkt auf dem Schulgelände.

- Die Anna-Seghers-Schule (Köpenick) zelebrierte den Auftakt zum Schutz der Bäume auf dem Schulhof durch eine große schulinterne Baumpflegeaktion.

Die Klimaschutzaktionstage und weitere Ideen zur Verankerung von strukturellem Klimaschutz an Schulen konnten auf dem Tag der Visionen am 09. Juni anderen Schulen vorgestellt werden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Austausch und die gegenseitige Vernetzung zwischen den Schulen sowie deren Unterstützer*innen.

Um einen langfristigen Klimaschutz an Schulen zu gewährleisten, benötigt es eine dauerhafte und verlässliche Unterstützung durch die Politik. Aus diesem Grund konnten Schüler:innen in einer Podiumsdiskussion mit den Politiker:innen Linda Vierecke (SPD) und Ferat Kocak (Die Linke) ins Gespräch kommen. Dabei forderte ein Schüler eine schulinterne Position zu schaffen, die ausschließlich für Klima- und Umweltschutz zuständig ist. Hintergrund ist die fehlende Koordination der notwendigen Maßnahmen aufgrund von Personal- und Zeitmangel an Schulen. Somit könnte sichergestellt werden, dass die Verantwortung nicht nur bei einigen wenigen engagierten Lehrkräften liegt. Das UfU schließt sich der Forderung an und fordert einen strukturellen Klimaschutz im Schulalltag zu priorisieren.

Das KlimaVisionen Projekt wird auch in den nächsten beiden Jahren Schulen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität begleiten. Dazu werden neue Projektteilnehmende gesucht. Anmeldungen bitte per E-Mail an Muriel Neugebauer (muriel.neugebauer@ufu.de).

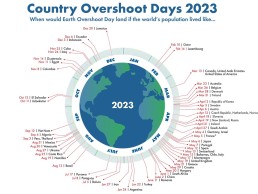

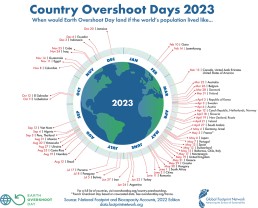

Ab heute leben wir auf die Kosten anderer

04. Mai 2023

Ab heute leben wir auf die Kosten anderer

Wieder übersteigt die Nachfrage der Deutschen nach ökologischen Ressourcen das Regenerationsvermögen der Erde.

Heute am 4. Mai ist der deutsche Overshoot-Day 2023. Das bedeutet, die Nachfrage der Deutschen nach ökologischen Ressourcen und Dienstleistungen übersteigt ab heute, was die Erde in diesem Jahr regenerieren kann. Die gute Nachricht: Er fiel im letzten Jahr ebenso auf den 4. Mai und ist somit nicht früher. Die schlechte Nachricht: Er ist auch nicht später.

Letztes Jahr war der globale Overshoot-Day am 28. Juli [1]. Somit schneidet Deutschland im weltweiten Vergleich miserabel ab. Tatsächlich gibt es Länder wie Kambodscha, Kenia oder Uruguay, die gar keinen Overshoot-Day haben. Der Ressourcenverbrauch dieser Länder überschreitet also nicht die Regenerationsfähigkeit der Erde. Gleichzeitig werden diese Länder, durch ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen, häufig mit Armut assoziiert. Aus ökonomischer Sicht, ist das Fehlen eines Overshoot-Days also ein Anzeichen „ökonomischer Schwäche“.

Diese Annahme ignoriert jedoch einen wichtigen Aspekt. Der erhöhte Ressourcenverbrauch von „ökonomisch starken“ Ländern wie Deutschland ist hauptverantwortlich für den Ausstoß von Treibhausgasemissionen, die zur Erderwärmung beitragen und schon heute zu großen Umweltkatastrophen führen. Diese treffen jedoch überwiegend „ökonomisch schwächere“ Länder, die weniger Kapazitäten haben sich an den Klimawandel anzupassen. „Ökonomisch starke“ Länder beuten die Erde also nicht nur übermäßig aus, sondern transferieren die Kosten ihres Überkonsums auch auf Nationen, die daran keine Teilhabe haben.

Lösungsvorschläge um den globalen Overshoot-Day zu verschieben gibt es einige: Die weltweite Wiederaufforstung von 350 Millionen Hektar Wald würde das Datum des globalen Overshoot Days um 8 Tage nach hinten verschieben, die Reduktion der Lebensmittelverschwendung und des weltweiten Fleischkonsums um 50% sogar um 30 Tage und die weltweite Halbierung des Autoverkehrs durch öffentliche Verkehrsmittel, Fahrradfahren und Fußverkehr um weitere 13 Tage (Quelle: https://www.overshootday.org/).

Demnach gibt es bereits Wege unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Sie müssen nur vorangetrieben werden. Wir vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen arbeiten schon seit vielen Jahren zum Thema Ressourcenschutz u.a. in Deutschland, Vietnam und Kasachstan. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

[1] Der diesjährige globale Overshoot-Day wird erst später im Jahr bekanntgegeben.

Strukturwandel und sozial-ökologische Transformation

27.02.2023

Strukturwandel und sozial-ökologische Transformation

Strukturwandel wird oft mit den sogenannten „3 Ds“ näher spezifiziert. Gemeint sind: Demographischer Wandel, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Alle drei Themen gehen für sich und in ihren Wechselwirkungen miteinander mit tiefergreifenden gesellschaftlichen Veränderungen einher. Alternde Gesellschaften und sich verändernde Bewegungsmuster verändern die Bedürfnisse der Menschen etwa was Pflege und Anforderungen an Mobilität angeht. Der politisch beschlossene und aufgrund der Klimakrise notwendige Kohleausstieg geht einher mit Strukturveränderungen. Bestimmte Arbeitsplätze fallen weg, die Nutzung erneuerbarer Energieträger muss skaliert werden. Diese Prozesse bieten auch Möglichkeiten zu einer größeren Dezentralität und damit auch zunehmender demokratischer Mitbestimmung im Energiesystem, wie sich am Beispiel von Energiegenossenschaften aufzeigen lässt (vgl. Holstenkamp /Radtke (Hrsg.) (2018): Energiewende und Partizipation). Ebenso durchzieht die fortschreitende Digitalisierung zahlreiche Lebensbereiche ob in professionellen oder in privaten Kontexten und ist längst nicht mehr wegzudenken.

Im Sinne der Vision einer sozialen und ökologischen Transformation ist der Strukturwandel auch als Gelegenheitsfenster zu verstehen: Anstatt „die Dinge einfach passieren zu lassen“, sollen bewusst Steuerungsmechanismen eingesetzt werden, um die betreffenden Regionen zukunftsfähig, resilient und gerechter aufzustellen. Bürger*innenpartizipation ist dem UfU seit Gründung an ein wichtiges Anliegen. Denn die entsprechenden Prozesse sollten sowohl in Hinblick auf Verteilungs- als auch Verfahrensgerechtigkeit stattfinden.

Im Projekt RevierUPGRADE/MEIFAIR fällt der Fokus auf die junge Generation: Junge Leute sind es, die im Laufe ihres Lebens die Auswirken jetziger Handlungen (oder auch deren Ausbleiben) am meisten zu spüren bekommen. Dies gilt sowohl in Hinblick auf Kippunkte des Erdsystems (vgl. https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente/kippelemente) als auch in Bezug auf konkrete Maßnahmen vor Ort, die den eigenen „Lebensraum“ attraktiv machen und Bleibeperspektiven überhaupt erst ermöglichen. Im Sinne von Klimaschutz, Klimaanpassung und Demokratieentwicklung gibt es viel zu tun.

Um den Status Quo und aktuelle Handlungsanknüpfungspunkte gemeinsam auszuloten und die Themen Strukturwandel, Jugendbeteiligung und soziale-ökologische Transformation näher zusammenzudenken, veranstaltet das UfU gemeinsam mit der BUNDjugend am 24.03.2023 ein Dialogforum in Leipzig. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten finden sich auf der Veranstaltungsseite. Herzlich eingeladen zur Veranstaltung sind Akteur*innen, welche im Mitteldeutschen und/oder Lausitzer Revier aktiv sind und sich in den Bereichen Jugendbeteiligung, Umweltbildung oder Bildung für nachhaltige Entwicklung engagieren sowie auch Mitglieder selbstorganisierter Gruppen und/oder Nachhaltigkeitsinitiativen und weitere Interessierte.

Umwelt gerechter ermöglichen – Das Konzept Umweltgerechtigkeit

21.02.2023

Bild ©Florian Wehde

Umwelt gerechter ermöglichen – Das Konzept Umweltgerechtigkeit

„Umweltfragen sind immer Verteilungsfragen, und Verteilungsfragen sind immer Gerechtigkeitsfragen.“ heißt es im Buch „Unsere Welt neu denken“ von Maja Göpel (2020). Damit betont die Transformationsforscherin, dass soziale Ungleichheiten und gesellschaftliche Machtverhältnisse durch Geschlecht, soziales Milieu oder Alter die Verteilung von Umweltbelastungen und -ressourcen beeinflussen. So sind beispielsweise Menschen mit geringem Einkommen und niedrigen Bildungschancen, die im hochverdichteten Innenstadtbereich leben, oft höheren Gesundheitsbelastungen durch Verkehrslärm und Luftschadstoffen ausgesetzt. Deswegen sind soziale Dimensionen bei ökologischen Problemlagen zwingend mitzudenken.

Umweltgerechtigkeit (UG) ist ein interdisziplinärer und integrativer Handlungsansatz zur Verringerung sozialer Ungleichheiten in den Bereichen Umwelt und Gesundheit, der mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Ziel soll sein, gesunde Umwelt- und Lebensverhältnisse für alle zu schaffen. Grundsätzlich nimmt das Konzept im deutschsprachigen Diskurs Aspekte aus den Bereichen Soziale Lage, Umwelt und Gesundheit in bestimmten Sozialräumen in den Blick und setzt diese miteinander in Bezug (vgl. difu (2021) -toolbox Umweltgerechtigkeit).

Um die Thematik und den Austausch weiter voranzubringen, richtet das UfU gemeinsam mit dem BUND Berlin im Mai 2023 den Kongress „Umweltgerechtigkeit im Quartier – vernetzt und partizipativ Zukunft gestalten“ aus. Die Veranstaltung fokussiert sich konkret auf die Stadt Berlin und seine Quartiere. Highlights der Veranstaltung sind der fachliche Austausch zwischen den Teilnehmenden, die Vorstellung und Diskussion des aktualisierten Berliner Umweltgerechtigkeits-Berichts und Anstöße zur Initiierung von Projekten und Maßnahmen in mehrfach belasteten Quartieren. Zudem soll der vom UfU erstellte Entwurf des Praxisleitfadens für Berliner Quartiersmanager*innen diskutiert werden.

Der Kongress baut auf Vorarbeiten verschiedener Akteur*innen und dem Umweltgerechtigkeitsatlas auf. Auch politisch hat Berlin im Themenbereich Umweltgerechtigkeit eine gewisse Vorreiterrolle. Bereits in den Koalitionsvereinbarungen für die Legislaturperiode 2016 – 2021 wurde das Ziel formuliert, die Anzahl mehrfach belasteter Gebiete und die Betroffenheit der Berliner*innen deutlich zu reduzieren.

Übrigens: Environmental Justice hat u.a. historische Ursprünge in der Schwarzen Bürger*innenrechtsbewegung, die rassistische Zustände in umweltrelevanten Entscheidungen wie beispielsweise Standortentscheidungen von Giftmülldeponien bekämpfte.