Tag des Grundgesetzes - UfU fordert Grundrecht auf Umweltschutz

23. Mai 2022

Im neuen Grundrechtereport 2022, fordern wir ein Grundrecht auf Umweltschutz sowie eine Reform der Verbandsklagerechte.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurde heute vor 73 Jahren erlassen. Seitdem haben Umwelt- und Klimaschutz immer mehr an Bedeutung gewonnen und beeinflussen die Auslegung der Grundrechte in Deutschland. Ein eigenes, einklagbares Grundrecht auf Umweltschutz gibt es zwar noch nicht, doch auf Grundlage internationaler Verträge, wie der Aarhus-Konvention, sind die Klagerechte in Umweltangelegenheiten für Personen und Umweltverbände stark erweitert worden. Im Zuge der Planungsbeschleunigung geraten jedoch vor allem die Verbandsklagerechte immer wieder in Kritik.

Unsere UfU-Mitarbeiterinnen und Umweltjuristinnen Louisa Hantsche und Kathleen Pauleweit setzen sich im aktuellen Grundrechte-Report mit dieser Problematik innerhalb der in Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz verankerten Rechtschutzgarantie auseinander und zeigen sowohl Umdenkungs- als auch Reformbedarf auf:

„Um den ökologischen Krisen und damit einhergehenden (potenziellen) Grundrechtseingriffen zu begegnen, sollte die verfahrensrechtliche Stellung von Umweltvereinigungen nicht weiter geschwächt, sondern vielmehr gestärkt werden. Umweltrechtsschutz darf nicht als Hemmschuh, sondern sollte als Unterstützung und wichtiges Korrektiv bei der Umweltplanung betrachtet werden.“

Der Grundrechte-Report wird seit 1997 von den zehn größten Bürgerrechtsorganisationen Deutschlands herausgegeben und beschreibt als „alternativer Verfassungsschutzbericht“ die Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland. Neben Autorinnen und Autoren der Herausgebenden Vereinigungen, werden regelmäßig auch Gastbeiträge renommierter Expertinnen und Experten aufgenommen. Wir freuen uns daher sehr, als eines der führenden Umweltinstitute im Bereich des Umweltrechts erstmals Teils des Grundrechte-Reports zu sein.

Der Report kann ab dem 25.05.2022 online bestellt werden.

Weltbienentag - Interview mit einer Entomologin und einer Hobby-Imkerin

20. Mai 2022

Weltbienentag – Beitrag des UfU zum Weltbienentag 2022

Heute am 20. Mai 2022 ist Weltbienentag, ausgerufen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. An diesem Tag soll auf den gefährlichen Rückgang dieser wichtigen Bestäuber aufmerksam gemacht werden! Bienen sind für die Biodiversität und die Lebensmittelsicherheit auf diesem Planeten essentiell.

Im UfU arbeiten sowohl eine Entomologin als auch eine Hobby-Imkerin, die wir zu ihren Sichtweisen auf das Thema Biene befragt haben. Auch oder gerade, weil die beide Seiten sich nicht immer vertragen, haben wir die beiden interviewt. Sowohl unsere Entomologin als auch unsere Imkerin sehen den Klimawandel und Pestizideinsatz als starkes Problem für das Überleben von Bienen und anderen Bestäubern.

Interview mit Nora Haack (Entomologin)

Liebe Nora, was ist das Bienensterben und warum sind Bienen überhaupt so bedroht?

Der Begriff Bienensterben wird meistens benutzt, um den Befall der Honigbiene durch Varroamilben zu beschreiben. Da Honigbienen keine Wildtiere und auch nicht gefährdet sind, ist das für die meisten Entomolog*innen allerdings nicht von Interesse. Uns treibt eher das Insektensterben um: Es wird geschätzt, dass in manchen geschützten Gebieten die Gesamtmasse der Insekten um 75% in 30 Jahren zurückgegangen ist (Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809). Das betrifft natürlich auch die Bienen. Da unsere heimischen Insekten unabdingbar für die Funktionalität jedes Ökosystems vom Boden bis zu den Baumkronen sind, sind das dramatische Zahlen, die nichts Gutes erahnen lassen.

Wildbienen, Hummeln, Wespen, leiden die alle unter denselben Problemen oder gibt es aktuell auch Gewinner?

Alle leiden unter denselben Problemen, unter denen auch der Rest unserer heimischen Biodiversität leidet. Vor allem ist das die konventionelle industrielle Landnutzung und der damit einhergehende Verlust von Lebensräumen. Ein Blühstreifen am Rand riesiger landwirtschaftlicher Monokulturen hat eher einen Symbolwert, als dass er einen ernsthaften Ausgleich für den Lebensraumverlust darstellt. Darüber hinaus gibt es auch in Naturschutzgebieten meist keine Regelungen für die Verwendung von Pestiziden und keine unabhängigen Daten dazu. Gewinner sind – wie bei anderen Tier- und Pflanzengruppen auch – nur einzelne Arten, die sich als Kulturfolger gut an den Menschen anpassen können oder vom Menschen aktiv genutzt und vermehrt werden.

Was unterscheidet die Wildbiene von der Honigbiene?

„Die“ Wildbiene gibt es tatsächlich nicht. In Deutschland sind rund 600 Arten Wildbienen nachgewiesen und auch die Westliche Honigbiene war ursprünglich eine von ihnen (sehr vereinzelt gibt es tatsächlich auch noch wilde Völker der Westlichen Honigbiene in Deutschland). Die meisten Wildbienen sind allerdings im Gegensatz zur Honigbiene solitär lebend, das heißt sie bilden keine großen Staaten, wie man sie von der Honigbiene kennt. Aus der Naturschutzperspektive betrachtet, ist der hauptsächliche Unterschied natürlich, dass Wildbienen – wie es der Name schon sagt – Wildtiere sind und Honigbienen in der überwiegenden Mehrzahl Nutztiere. Die Honigbiene wird in Deutschland aus diesem Grund auch als ungefährdet eingeschätzt. Daher spielt die Honigbiene für den Naturschutz eine untergeordnete Rolle. Der ziemlich bekannte Professor Jeff Ollerton sagte sinngemäß, die Ansiedlung von Honigbienenvölkern sei genauso wenig eine Maßnahme gegen das Insektensterben, wie die Haltung von Hühnern eine Vogelschutzmaßnahme.

Was bedeutet es für uns, wenn das Bienensterben weiter zunimmt?

Würde es nur die Bienen betreffen, könnte das Sterben eventuell durch andere Insektengruppen ausgeglichen werden. Denn Bienen sind bei weitem nicht die einzigen Bestäuber, auch Fliegen, Käfer und andere Insekten sind hier fleißig dabei. Aber natürlich sind auch diese Gruppen vom Insektensterben gleichermaßen mit betroffen. Wenn das Insektensterben ungebremst so weiter zunimmt, kann man ohne zu übertreiben sagen, dass wir auf den Zusammenbruch vieler Ökosysteme zusteuern. Insekten sind nicht nur als Bestäuber wichtig, sondern sie besetzen auch fast jede andere vorstellbare ökologische Nische und sind als Bestandteil der Nahrungsnetze aus keinem System wegzudenken.

Was können denn Verbraucher tun, um Bienen zu schützen?

Der wirkungsvollste Hebel ist hier sicherlich das Konsumverhalten. Wer Nahrungsmittel aus nachhaltigem und regionalem Anbau oder Produkte von Landschaftspflegebetrieben (Schaffleisch, Wolle, etc.) kauft, beispielsweise über den Direktvertrieb oder eine Marktschwärmerei, entzieht der konventionellen Landwirtschaft und der Verwendung von Pestiziden seine Unterstützung. Auch beim Wählen sollte man darauf achten, welchen Stellenwert Natur- und Umweltschutz für die Parteien spielen. Darüber hinaus kann man durch entsprechende Petitionen oder durch das Verfassen von Mails an Abgeordnete Initiativen zum Insektenschutz Gehör verschaffen. Wer gerne praktisch mit anfassen will, kann den lokalen Naturschutzorganisationen helfen, die Naturschutzgebiete so zu pflegen, dass wenigstens dort Wildbienen überleben.

Blühstreifen und das Aufstellen von sogenannten Insektenhotels sind hingegen eher Maßnahmen, die für das eigene Wohlbefinden und die Umweltbildung wichtig sind. Um dem Insektensterben im großen Maßstab etwas entgegen zu setzen, sind sie zu punktuell. Wer es sich dennoch nicht nehmen lassen möchte, im kleinen Rahmen etwas für Wildbienen zu tun, sollte sich vor dem Kauf oder Eigenbau einer Wildbienen-Nisthilfe gut informieren, denn viele der im Handel erhältlichen Ausführungen sind für die Insekten nicht nutzbar. Umfassende und zuverlässige Informationen dazu findet man hier: https://www.wildbienen.info/artenschutz/nisthilfen_01.php.

Gibt es Dinge, die ich im Alltag auf jeden Fall unterlassen sollte, weil sie Bienen und anderen Insekten schaden?

Wem der Schutz von Insekten am Herz liegt, der sollte auf jeden Fall in seinem privaten Rahmen keine Insektizide verwenden. Darüber hinaus sollte auch von Wespenfallen oder ähnlichem Abstand genommen werden. Nicht nur fliegen Bienen natürlich genau so häufig in die Fallen wie Wespen, auch die häufige Unterscheidung in „nützliche Biene“ und „aggressive Wespe“ ist Humbug. Wespen können genau wie Bienen wichtige Bestäuber sein und sollten geschützt, nicht bekämpft werden.

Welche Erwartungen stellst du konkret an die Politik, damit die Wildbienen in Zukunft stärker geschützt werden?

Von der Politik würde ich mir wünschen, dass Naturschutzgebiete konsequent vor Pestizideinsatz geschützt werden. Darüber hinaus sollte – gerade im Rahmen der CAP der EU – extensive Landwirtschaft deutlich stärker als bisher gefördert werden und die Subventionierung von konventioneller Landwirtschaft zurückgebaut werden. Neonicotinoide sollten auch in der konventionellen Landwirtschaft verboten werden, da sie vernichtende Auswirkungen auf die Biodiversität haben.

Und schließlich wünsche ich mir von Politik und Presse, dass Greenwashing im Bereich Insektenschutz auch als solches benannt wird. Immer noch ist es üblich, dass selbst Multinationals mit verheerend umweltschädlichen Geschäftsmethoden durch das Aufstellen von Bienenstöcken oder das Anlegen von Blühstreifen positive Presse machen können. Solch marketingtauglicher Aktionismus sollte nicht mit dem echten Engagement für Natur und Wildtiere verwechselt werden.

Nora Haack ist von Beruf Biologin, auf Insekten spezialisiert und hat von Mai 2021 bis Dezember 2023 für das UfU im Fachgebiet Naturschutz und Umweltkommunikation gearbeitet. Dort betreute sie als Projektleiterin unser IGAMon-Dog Projekt, in welchem Hunde zu Spürhunden für invasive Pflanzenarten ausgebildet werden.

Katrin Schneider hat in den letzten Jahren begonnen, Insekten zu fotografieren, und hat uns für diesen Artikel einige ihrer Lieblings-Fotos von Wildbienen zur Verfügung gestellt:

Interview mit Larissa Donges (Hobby-Imkerin)

Liebe Larissa, du bist leidenschaftliche Imkerin. Wie kann man sich das vorstellen und was gehört zu deinen alltäglichen Aufgaben?

Wir imkern zu dritt und haben 5 Bienenvölker in unserem Gemeinschaftsgarten „Seegarten“ in Potsdam stehen, außerdem seit ein paar Wochen 2 Ableger (junge Völker) direkt um die Ecke im Gemeindegarten der evangelischen Pfingstgemeinde. Dazu kommen weitere 5 Völker auf dem Schwalbenberg in Werder (Havel). Insgesamt sind das rund 600.000 Bienen, zumindest jetzt im Frühling und Sommer. Da geht es nämlich rund in den Bienenstöcken, jetzt laufen die Königinnen und Arbeiterinnen zur Höchstform auf. In jedem Volk legt die Königin im Moment täglich bis zu 2.000 Eier. Dementsprechend haben die Arbeiterinnen einiges zu tun. Das Leben einer Arbeiterin ist mit ca. 35 Tagen zwar recht kurz, aber dafür bekommt sie ziemlich viele Jobs nacheinander. Sie legt sozusagen eine steile Karriere hin von der „Putz- und Ammenbiene“ am Anfang bis zur „Flug- und Sammelbiene“ an ihren letzten Lebenstagen. Bei all dem brauchen wir Imker*innen den Bienen natürlich nicht helfen. Aber trotzdem ist auch für uns gerade die Zeit, in der am meisten zu tun ist. Denn da die Völker täglich größer werden, ist gerade die sogenannte Schwarmzeit. Jetzt kann es passieren, dass die Völker sich teilen, d.h. die Königin mit einem großen Teil des Volkes davonfliegt, um sich einen neuen Ort zu suchen und Platz für eine neue Königin zu machen. Für die Imker*innen wäre es natürlich ärgerlich, wenn sie so einen großen Teil der Bienen und damit auch des potenziellen Honigs verlieren würden. Deshalb muss nun alle 7 Tage kontrolliert werden, ob das Volk mehr Platz braucht, ob es Königinnen-Zellen gebildet hat, die anzeigen, dass es bald schwärmen könnte und es müssen ggfs. Ableger gebildet werden. Außerdem müssen wir nun bald mal unsere Honiggläser sortieren, schauen, ob noch genug Material und Etiketten da sind. Denn in wenigen Wochen kann schon der erste Frühjahrshonig geerntet werden. Dann heißt es: Volle Honigwaben einsammeln, entdeckeln, schleudern, abfüllen und etikettieren. Und fleißig naschen!

Wie geht es deinen Bienen im Moment und mit welchen Problemen hast du als Imkerin zu kämpfen?

Unsere Bienen geht es sehr gut. Sie sind alle gut durch den Winter gekommen, vermehren sich gerade kräftig und tragen fleißig Honig sein. Zwei Völker haben wir dieses Frühjahr auch schon verkauft, da wir mit unserer Imkerei gar nicht weiterwachsen wollen.

Ein großes Thema bei der Bienengesundheit ist ja die Varroamilbe. Varroa destructor ist ein auf der Honigbiene lebender Ectoparasit und ist als Erreger der Varroose nach wie vor eine der größten Herausforderungen. Die Milbe lebt praktisch in jedem Bienenvolk, wird aber gefährlich, wenn sie Überhand nimmt. Bei der Bekämpfung der Milbe sind wir als Imker*innen gefragt und tragen eine Verantwortung, uns um die Bienengesundheit zu kümmern. Alleine können sich die Honigbienenvölker kaum gegen den Parasiten behaupten. Deshalb ist regelmäßige Kontrolle und Varrobehandlung wichtig. Ansonsten kann es zu massiven Schädigungen der Bienen und Völkerverlusten kommen. Manche Jungimker*innen unterschätzen das und dann müssen leider viele Völker dran glauben.

Außerdem bangt man im Frühjahr manchmal etwas, ob das Winterfutter reicht, bevor die Bienen draußen wieder Nahrung finden. Dabei spielt die Witterung im frühen Frühjahr eine große Rolle. Ist der Winter sehr mild bzw. gibt es z.B. im Januar oder Februar schon einige warme Tage, denken die Bienen, sie können ihre Winterruhe beenden und werden aktiv. Sie fliegen aus, brauchen viel Energie und verbrauchen ihre Vorräte. Draußen finden sie allerdings noch nicht viel und meist kommen danach nochmal kalte Tage, an denen es dann kritisch wird. Im schlimmsten Fall verhungern die Völker und man kann als Imker*in nichts tun, da es ebenso schädigend wäre, bei starker Kälte den Bienenstock zu öffnen, um ihnen Futter nachzuhängen.

Mit dem Thema Pestizide haben wir persönlich zum Glück keine großen Probleme. Bienen sind ja in einem Radius von ca. 2km unterwegs. In dieser Entfernung sind rund um unsere Bienen in Potsdam und Werder keine großen Felder, die gespritzt werden. Das ist ein Vorteil der „Stadtimkerei“, dass sie in Potsdam stattdessen eine ziemlich große Blütenvielfalt der Gärten und Parks vorfinden und in Werder zusätzlich viele verschiedene Obstblüten.

Spielt das Thema Klimawandel unter Imker*innen auch eine Rolle?

Ja, der Klimawandel ist auch unter Imker*innen ein Thema, insbesondere in Brandenburg, wo wir eh schon warme Sommer und sehr geringe Jahresniederschläge haben.

Was die Temperatur angeht, kann sich die Honigbiene recht gut an Veränderungen anpassen und z.B. die Temperatur im Bienenstock selbst regulieren. Allerdings ist die Situation in Städten, wo sich städtische Wärmeinseln bilden nochmal extremer. Wenn ich da an die boomende Stadtimkerei denke und die Bienenvölker, die teilweise jetzt schon auf eigentlich viel zu warmen Dachflächen stehen, denke ich, dass dies keine möglichen Standorte mehr sein können.

Am stärksten wirkt sich der Klimawandel natürlich über die veränderten Vegetationsperioden auf die Honigbienen aus. Viele Pflanzen beginnen nun früher im Jahr zu blühen und blühen auch länger. Dadurch kommt in der Synchronisation zwischen Bienen und Pflanzen einiges durcheinander. Auch die Zusammensetzung der Trachtpflanzen wird sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte ändern. Wir werden sehen, ob die Bienen damit gut zurechtkommen. In sehr trockenen Jahren merkt man zum Beispiel jetzt schon, dass die Linde kaum Nektar produziert, die Bienen dort also nicht viel zu holen haben (abgesehen von dem von den Läusen produzierten „Honigtau“, den sie auch verwerten). Robinien wiederum sind sehr gut an Trockenheit angepasst und eine sehr ertragreiche Trachtpflanze für die Honigbiene.

Ein anderes Problem, das mit dem Klimawandel einhergeht, ist das Auftauchen neuer Parasiten und Krankheiten, die es vorher nicht gab. Auch auf die vorhin beschriebene Varroamilbe wirkt sich das aus. Sind die Winter mild, brüten die Völker nämlich oft einfach durch. Die Varroamilbe wiederum vermehrt sich vor allem in den Brutzellen und hat es dann deutlich leichter.

Welche Bedeutung hat deiner Meinung nach die Hongbienenzucht für die Landwirtschaft und die Honigproduktion?

Honigbienen und damit die Imkerei spielen eine ganz entscheidende Rolle für die Bestäubung unzähliger Kultur- und Wildpflanzen und somit auch für unsere Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion. Die Wildbienen sind dafür mindestens genauso wichtig, aber ohne Honigbienen würde vieles auf unserem Teller fehlen bzw. die Ernte sehr mager ausfallen. Außerdem profitieren wir natürlich von dem direkten Produkt der Bienen, dem Honig: Weltweit stellen Bienen knapp unter 2 Millionen Tonnen Honig her. Und nicht zu vergessen weitere Erzeugnisse für den Lebens- und Futtermittelbereich wie etwa Pollen, Wachs oder Propolis.

Aktuell muss man sich auch bewusstmachen, dass in dem Land, das für uns als EU der größte Honigexporteur ist, gerade Imker*innen den Stockmeißel gegen die Waffe tauschen. Im Jahr 2020 hat die Ukraine ca. 55.00 Tonnen Honig in die EU exportiert. Die EU kann nämlich nur ca. die Hälfe ihres Bedarfs selbst produzieren. Deutschland importiert jedes Jahr rund 15.000 Tonnen Honig aus der Ukraine. Auch hier steht die Ukraine damit an erster Stelle. Von den über 400.000 Imker*innen in der Ukraine müssen viele diesen Haupt- oder Nebenerwerb nun aber aufgeben. Sei es, weil sie selbst zur Waffe greifen und ihr Land verteidigen müssen, geflohen sind oder weil ihre Bienenstände zerstört wurden.

Welche Erwartungen stellst du konkret an die Politik, damit es deinen Honigbienen auch in Zukunft gut geht?

Ich habe mich sehr gefreut, dass die EU-Kommission im April bekannt gegeben hat, dass sie den Einsatz des Pestizids Sulfoxaflor einschränken wird. Dies ist für Insekten, als auch Honig- und Wildbienen giftig. Entsprechende Rechtsvorschriften werden dazu folgen. Solche Entscheidungen sind längst überfällig gewesen, gemessen daran, wie wichtig Honig- und Wildbienen für die Biodiversität und uns Menschen sind. Und Sulfoxaflor ist ja nur ein Pestizid von sehr vielen. Ein wichtiger Schritt hin zur Pestizidreduktion wäre auch, überhaupt mal offen zu legen, welche Pestizide in Deutschland im Einsatz sind. Das hat ein breites Bündnis mit dem Deutschen Naturschutzring vor Kurzem in einem Offenen Brief gefordert. Andererseits brauchen Bienen selbst auch eine große Artenvielfalt, um genug Nahrung zu finden. Deshalb sind weitere politische Weichenstellungen für den Schutz und die Förderung von biologischer Vielfalt notwendig. Und dabei bitte nicht Artenschutz gegen Klimaschutz ausspielen, sondern beides angehen!

Larissa Donges ist von Beruf Geoökologin und arbeitet seit 2018 im UfU für den Fachbereich Umweltrecht & Partizipation. Im UfU kümmert sie sich vor allem um das Thema zivilgesellschaftliche Beteiligung in Umwelt- und Klimafragen.

Larissa hat uns ein paar Fotos von ihren Bienenvölkern zugesandt:

Die Weiterbildungsreihe für Umweltschutz und Nachhaltigkeit (berufliche Bildung)

12. Mai 2022

Die Weiterbildungsreihe für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung geht in die nächste Runde – Veranstaltungstermine und -orte für 2022 lauten wie folgt:

– 29. Juni – 01. Juli / Umwelt-Bildungszentrum Berlin

– 12. Sept. – 14. Sept. / Umwelt-Bildungszentrum Berlin

– 22. Sept. – 24. Sept. / Hotel Alte Försterei Kloster Zinna (tbc)

– 14. Nov. – 16. Nov. / Villa Fohrde Bildungs- und Kulturhaus

Wie schon im vergangenen Jahr, wird es ein abwechslungsreiches, wissenschaftlich fundiertes und zugleich anwendungsorientiertes Programm geben; Themenschwerpunkte der einzelnen Camps werden derzeit festgelegt. Die Veranstaltungen zielen darauf ab, Klimakompetenzen in der beruflichen Bildung und Arbeitspraxis zu stärken.

Das Angebot richtet sich an Bildungsverantwortliche Berliner Betriebe sowie Lehrkräfte Berliner Berufsschulen. Interessierte können sich ab sofort über die IBBF-Veranstaltungsseite anmelden: https://ibbf.berlin/veranstaltungen/

Die Camps sind von der Berliner Senatsverwaltung (SenBJF) für Lehrkräfte und pädagogisches Personal als Fortbildung anerkannt. Sie können zudem auch als Bildungsurlaub (SenIAS) besucht werden. Nähere Informationen sind auf der Projektwebseite zu finden, der Informationsflyer wird derzeit aktualisiert.

Auftaktveranstaltung KlimaVisionen - Die Schulen in Berlin sind bereit!

06. Mai 2022

Die große Auftaktveranstaltung von KlimaVisionen in Berlin – Berliner schulen sind bereit für den Wandel!

Am 5. Mai fand in Berlin die große Auftaktveranstaltung des KlimaVisionen Projekts statt. Insgesamt 40 Schulen wollen gemeinsam mit dem UfU den Weg der Klimaneutralität beschreiten und kamen im bUm – Raum für die engagierte Zivilgesellschaft (betterplace Umspannwerk GmbH) zum großen Projektauftakt zusammen.

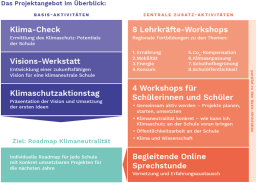

Das von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) geförderte Projekt hat zum Ziel, Schulen in Berlin langfristig klimaneutral zu machen. Dazu führt das Unabhängige Institut für Umweltfragen – UfU e.V. in Berlin das KlimaVisionen-Programm durch und bereitet insgesamt 40 Schulen auf das komplexe Thema vor. In gemeinsamen Workshops und Visionswerkstätten analysieren Schüler*innen, Lehrende, Eltern und andere Nutzergruppen den Ressourcenbedarf der Schule und suchen nach Lösungswegen, diesen zu senken und langfristig die Klimaneutralität zu erreichen. Am Ende steht jeder Schule eine eigene Roadmap für ihren individuellen Weg zur Klimaneutralität zur Verfügung.

Auf der großen Auftaktveranstaltung kamen erstmals die teilnehmenden Schulen, das UfU und verschiedene Initiativen zusammen, um Netzwerke zu bilden und den gemeinsamen Austausch zu fördern. Denn Klimaneutralität ist für eine Schule ein hochkomplexes Konstrukt. Themen wie Energieversorgung, Solaranlagen auf dem Schuldach, vegetarisches Mensaessen, CO2-freie Klassenfahrten, der Schulweg und viele andere Bereiche erfordern nicht nur Einfallsreichtum, sondern oft auch die Expertise von außen und von anderen. Aus diesem Grund brachte die große Auftaktveranstaltung nicht nur die verschiedenen Schulen zusammen, sondern verband diese bereits mit Initiativen, die bei der Transformation der Schule wichtige Partnerinnen sein können. Für alles, was grün ist, wächst und für den potentiellen Schulgarten und die Schulhofbegrünung interessant sein könnte, waren Prinzessinnengarten Kollektiv Berlin und der Verein Acker e.V. zu sprechen. Über Projekte rund um die Themen Lebensmittel und Ernährung konnte Restlos Glücklich e.V. erzählen, für Verbrauchsanalysen wurde der CO2-Schulrechner mit Schools for Earth von Greenpeace vorgestellt, ein tolles Vorbildprojekt vom UfU vertreten. Beim Verein Bildungscent wurde nachgefragt und Antworten darauf gegeben, welche Möglichkeiten es für Schüler*innen gibt, sich mit den Folgen des Klimawandels und Klimaanpassung auseinanderzusetzen.

Das UfU vertritt seit Jahren die Auffassung, dass Schulen mit der Aufgabe der Transformation nicht alleine gelassen werden dürfen. Es benötigt nicht nur alle Nutzergruppen wie Eltern, Gebäudemanagement, Schüler*innen und Lehrpersonal, sondern auch der offiziellen Unterstützung durch Politik und Schulträger. Deswegen sind wir sehr froh, dass auch Frau Margret Rasfeld von Schule im Aufbruch und Frau Corina Conrad-Beck von der SenUMVK das Projekt unterstützen und mit Redebeiträgen auf der Veranstaltung die Schulen mit wichtigen Informationen versorgt haben. Durch das starke Netzwerk, kann es jetzt an das Ausarbeiten und Umsetzen der Roadmaps gehen.

Pressemitteilung: Projekt „KlimaVisionen“ wird KlimaSchutzPartner 2022 der IHK-Berlin

05. Mai 2022

UfU Projekt „KlimaVisionen“ wird Klimaschutzpartner 2022 der IHK-Berlin

Das Pilotprojekt für die Transformation von Berliner Schulen hin zur Klimaneutralität des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen – UfU e.V., gewinnt den ersten Preis in der Kategorie C „Anerkennungspreis für herausragende Projekte öffentlicher Einrichtungen“ im KlimaSchutzPartner-Wettbewerb der IHK-Berlin.

Das von der Berliner Senatsverwaltung für für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) geförderte Projekt hat zum Ziel, Schulen in Berlin langfristig klimaneutral zu machen. Dazu führt das Unabhängige Institut für Umweltfragen – UfU e.V. in Berlin das KlimaVisionen-Programm durch und bereitet insgesamt 40 Schulen auf das komplexe Thema vor. In gemeinsamen Workshops und Visionswerkstätten kommen Schüler*innen, Lehrende, Eltern und andere Nutzergruppen der Schule zusammen, analysieren den Ressourcenbedarf der Schule und suchen nach Lösungswegen, diesen zu senken und langfristig die Klimaneutralität zu erreichen. Am Ende steht jeder Schule eine eigene Roadmap für ihren individuellen Weg zur Klimaneutralität zur Verfügung.

Der KlimaSchutzPartner-Wettbewerb wird von der IHK-Berlin seit 2002 jährlich vergeben und zeichnet in verschiedenen Kategorien Projekte, Unternehmen und Initiativen aus, die sich um klimaschützende Maßnahmen bemühen und damit als gutes Beispiel zum Nachahmen dienen sollen. Die Preisverleihung fand am 04. Mai auf den Berliner Energietagen statt, Staatssekretärin Dr. Silke Karcher hielt die Laudatio.

Hintergrund des Projekts: Die Stadt Berlin möchte bis 2045 klimaneutral werden. Eine Schlüsselrolle liegt dabei bei den zahlreichen Berliner Schulen: Einerseits durch ihren Bildungsauftrag, andererseits, weil Schulen als öffentliche Nicht-Wohngebäude einen großen Einfluss auf das Stadtklima haben. In Berlin gibt es 827 Schulen mit ca. 370.000 Nutzer*innen. Der enorme Ressourcenverbrauch dieser Schulen muss langfristig transformiert werden, wenn Berlin die selbstgesteckten und die Pariser Klimaziele erreichen möchte. Das Projekt KlimaVisionen setzt hier an.

Pressekontakt:

Jonas Rüffer

jonas.rueffer@ufu.de

T: +49 (0)30 4284 993-36

Inhaltliche Nachfragen:

Anne Nemack

anne.nemack@ufu.de

T: +49 (0)304284 993-36

Russischer Angriff auf die Ukraine gefährdet die „Lebensmittelsicherheit“ in der Welt

11. April 2022

Russischer Angriff auf die Ukraine gefährdet die „Lebensmittelsicherheit“ in der Welt

Seit Jahren warnen Expert:innen vor den Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels und der damit verbundenen Unsicherheit der Nahrungsmittelversorgung weltweit. Hitze, fehlende Niederschläge und extreme Wetterereignisse führen in vielen Ländern zu veränderten landwirtschaftlichen Anbaubedingungen, besonders der globale Wassermangel verschärft sich zunehmend. Sich an diese veränderten Bedingungen anzupassen ist schwierig und nur langsam möglich. Die Folge sind oft geringere Ernteerfolge und damit langfristig höhere Lebensmittelpreise auf den globalen Nahrungsmittelmärkten. Einkommensschwache Länder leiden darunter am stärksten. Diese Situation wird durch den aktuellen Krieg in der Ukraine nun verschärft.

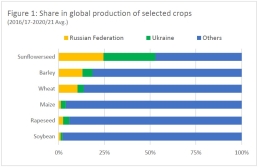

Weizenexporte stark gefährdet

Russland und die Ukraine tragen einen nicht unerheblich starken Anteil an der globalen Lebensmittelversorgung. Besonders Sonnenblumenkerne, Gerste und Weizen sind essentielle Exportprodukte dieser beiden Länder. Russland steht weltweit mit mehr als 32,9 Millionen Tonnen als der größte globale Weizenexporteur an der Spitze, die Ukraine landet auf Platz 5 mit mehr 20 Millionen Tonnen.

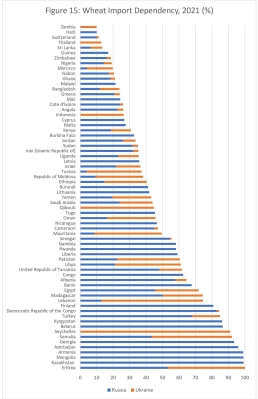

Viele landwirtschaftliche Produkte der Ukraine und Russland werden vor allem in sogenannte Low-Income Food-Deficit Countries, also Länder mit schwachem Einkommen und großen Nahrungsmitteldefizit exportiert. Eritrea, Kazakhstan und die Mongolei beziehen nahezu ihren gesamten Weizenbedarf aus Russland und der Ukraine. Aber auch Tanzania, Namibia, Kongo, Rwanda und Somalia importieren mehr als 50 Prozent des eigenen Weizenbedarfs aus diesen beiden Ländern.

Die damit einhergehende Abhängigkeit dieser Länder von den Exporten aus der Ukraine und aus Russland gefährdet die Nahrungsmittelversorgung stark. Der Bedarf ist inzwischen nicht mehr gedeckt. Seit den Angriffen Russlands auf die Ukraine sind die Arbeiten in den Häfen im Schwarzen Meer praktisch zum Erliegen gekommen. Dies führt auf den globalen Lebensmittelmärkten zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit, einer nicht gedeckten Importnachfrage und höheren internationalen Lebensmittelpreisen. Damit gefährdet Russlands Angriff auf die Ukraine nicht nur das Leben ukrainischer Bürger*innen, er kann weltweit zu schwerer Unterernährung und Hungersnöten führen.

In der Ukraine müssten jetzt die Felder bestellt werden

Arif Husain, der Chefökonom des Welternährungsprogramms zeigt sich inzwischen stark besorgt, über die globale Lebensmittelversorgung: „Ehrlich gesagt mache ich mir große Sorgen. Die Menschen in der Ukraine sind in einer desaströsen Situation und kämpfen um ihr Leben. Aber dieses Desaster wird auch Menschen jenseits der Grenzen und tausende von Kilometern entfernt schaden.“ (https://www.capradio.org/news/npr/story?storyid=1083769798)

Dabei könnte der Zeitpunkt für diesen Krieg nicht ungünstiger gewählt sein. Um diese Zeit müssten in der Ukraine die Felder mit Mais, Gerste und Sonnenblumen bestellt werden. Gleichzeitig steht im Sommer die nächste große Weizenernte an. Die meisten Menschen in der Ukraine befinden sich jedoch entweder auf der Flucht oder im Krieg. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (engl. Food and Agriculture Organization of the United Nations) schätzt, dass 20 Prozent der im Winter bepflanzten Flächen aufgrund der direkten Zerstörung, dem eingeschränkten Zugang oder fehlender wirtschaftlicher Ressourcen im Sommer nicht abgeerntet werden können. Dies könnte vor allem in der kommenden Saison zu fatalen Folgen führen.

Weizenpreise könnten sich verdoppeln

Aktuell erreichen die Weizenpreise durch die fehlenden Exporte bereits Rekordhöhen und übertreffen sogar das Preisniveau, das während der globalen Lebensmittelkrise 2007-2008 verzeichnet wurde. Damals stiegen die Weizenpreise auf Grund der gravierenden Produktionsrückgänge der führenden Erzeugerländer Australien und Russland stark an. Aus dieser globalen Lebensmittelkrise erwuchsen andere Krisen. Der Anstieg der Getreidepreise gilt unter anderem als einer der Auslöser der Aufstände des „Arabischen Frühlings“ im Nahen Osten in den Jahren 2009-2010. Die damaligen Lebensmittelpreise drängten viele Menschen im Nahen Osten an den Rand der eigenen Existenz und führten zu Massenprotesten und Reformforderungen.

Je länger der Krieg in der Ukraine also dauert, desto schwerwiegender könnten die Folgen nicht nur für Ukrainer selbst, sondern auch für die weltweite Nahrungsmittelversorgung werden. Denn wenn die Landwirte in der Ukraine nicht bald mit der Aussaat von Präparaten beginnen, befürchten Expert*innen, dass eine damit verbundene Krise der Ernährungssicherheit entstehen wird. Die Getreideproduktion in der Ukraine könnte in der kommenden Saison so stark zurückgehen, dass sich der Weizenpreis entsprechend verdoppeln oder verdreifachen wird.

Ärmere Länder am stärksten betroffen

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (UN WFP), das Getreide und Lebensmittel zur Verteilung an arme Länder liefert, kaufte im vergangenen Jahr rund 1,4 Millionen Tonnen Weizen, davon 70 Prozent aus der Ukraine und Russland. Vor der russischen Invasion in der Ukraine sah sich die Welt aufgrund niedriger Erträge in Kanada, den USA und Argentinien bereits mit einem Anstieg der Weizenpreise um 30 Prozent konfrontiert. Es wird erwartet, dass dieser jüngste Anstieg der Getreidepreise die Fähigkeit des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, Hilfe zu leisten, weiter einschränken wird. Inzwischen zeigen einige Simulationen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, das die globale Anzahl an unterernährten Menschen im Jahr 2022/23 um 8 bis 13 Millionen Menschen ansteigen könnte. Der größte Anstieg wird in den Regionen Asien-Pazifik, Subsahara-Afrika, Naher Osten und Nord-Afrika erwartet. Aufgrund extremer Hitze oder anderen starken klimatischen Bedingungen können Weizen und andere Getreidesorten in diesen Regionen nicht oder nur schwer angebaut werden. Daher importieren diese Länder Weizen aus der Ukraine und Russland.

Arif Husain betont jedoch, dass die Preise aufgrund der Vernetzung der weltweiten Rohstoffmärkte selbst in Ländern, die ihren Weizen, Mais oder andere Rohstoffe derzeit nicht direkt aus der Ukraine oder Russland beziehen, steigen werden: „Jede Unterbrechung, die irgendwo in der Nahrungskette auftritt, wird definitiv anderswo Auswirkungen haben“, sagt Husain (https://www.capradio.org/news/npr/story?storyid=1083769798).

Zum Report der Vereinten Nationen:

Autoren: Sami Celtikoglu, Carolin Glahe, Ulrike Dietrich, Jonas Rüffer

UfU-Pressemitteilung: Auf dem Weg zur klimaneutralen Schule

08. April 2022

Auf dem Weg zur klimaneutralen Schule

Berlin will spätestens bis 2045 klimaneutral werden. Das von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz geförderte Pilotprojekt „KlimaVisionen“ begleitet Berliner Schulen auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Bettina Jarasch, Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz des Landes Berlin: „Es gibt viele engagierte Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte an den Berliner Schulen, die im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel tatsächlich etwas bewegen wollen. Mit dem Projekt „KlimaVisionen“ unterstützen wir Initiativen, die an der eigenen Schule Veränderungen anstoßen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt auf großes Interesse von Schulen stoßen wird.“

In Berlin gibt es ca. 827 Schulen mit ca. 370.000 Nutzern. Schulen sind extrem komplexe Systeme und haben einen enormen Energie- und Ressourcenverbrauch. Die großen und oft auch alten Schulgebäude werden von teilweise hunderten Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern, Hausmeisterpersonal und Dienstleistern genutzt. Jede dieser Nutzergruppen stellt unterschiedliche Anforderungen an die Nutzung und fühlt sich unterschiedlich stark für das Schulgebäude, den Ressourcenverbrauch und die Instandhaltung verantwortlich. Engagierte Schülerinnen und Schüler und auch das Lehrpersonal sehen oft wenig Handlungsmöglichkeiten, auf den komplexen Betrieb und die Kontrolle des Energiebedarfs ihrer Schule einzuwirken. Das gelingt ohne Hilfe von außen nur bedingt. Hier setzt das Projekt an: „Das Projekt „KlimaVisionen“ bringt die verschiedenen Nutzergruppen einer Schule an einen Tisch. Es werden die unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet, Möglichkeiten zu Veränderung diskutiert und eine gemeinsame Vision erarbeitet. Dadurch entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und man wirkt der vermeintlichen Handlungsunfähigkeit entgegen.“, berichtet Projektleiter Florian Kliche vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen – UfU e.V.

Das Projekt zielt darauf ab, mit den teilnehmenden Schulen einen jeweiligen konkreten Maßnahmenplan zu erarbeiten, um die Schule in einem abgesteckten Zeitraum klimaneutral zu machen. Dieser Maßnahmenplan wird von den verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern mit Unterstützung des UfU selbst erarbeitet. Gemeinsam werden verschiedene Bereiche der Schule wie Mensa, Mobilität, Heizungsanlage, Gebäudedämmung, Sanitäranlagen, etc. untersucht und der CO2-Fußabdruck der Schule ermittelt. In Visionswerkstätten werden die Ergebnisse analysiert und potenzielle Lösungen individuell auf die Schule angepasst. Dazu zählen Fenstersanierungen genauso, wie eine Änderung des Papiermanagements, Fortbildungen zum richtigen Heizen oder ein Ausbau des Schulgartens. Die Schulen profitieren dabei von der langjährigen Erfahrung des UfU in Energiesparprojekten an Schulen, welches das notwendige Rüstzeug wie erfolgreiches Crowdfunding oder das Organisieren von Klimaaktionstagen liefert.

Interessiert Schulen können sich unter https://www.ufu.de/projekt/klimavisionen für das Projekt bewerben.

Das Projekt wird im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz umgesetzt.

Mehr Informationen zum Projekt unter: https://www.ufu.de/projekt/klimavisionen.

Das Unabhängige Institut für Umweltfragen ist ein wissenschaftliches Institut und eine Bürgerorganisation mit dem Anliegen, bürgernah und zeitkritisch die umweltpolitische Entwicklung schwerpunktmäßig in den neuen Bundesländern zu analysieren und zu befördern. Weitere Informationen zum UfU sind unter https://www.ufu.de zu finden. Ansprechpartner für das KlimaVisionen-Projekt ist Florian Kliche (florian.kliche@ufu.de).

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz wird von Senatorin Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) geleitet und verfolgt langfristig das Ziel, Berlin bis zum Jahr 2045 zu einer klimaneutralen Stadt zu entwickeln: https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/klimaschutzpolitik-in-berlin/ziele-und-grundlagen

Inhaltlicher Ansprechpartner:

Florian Kliche

Email: florian.kliche@ufu.de

Tel: +49 (0)30 4284 993 26

Pressekontakt:

Jonas Rüffer

Email: jonas.rueffer@ufu.de

Tel.: +49 (0)30 4284 993 36

Energiesparen als Schlüssel zur Energiesicherheit - Suffizienz als Strategie

07. April 2022

Energiesparen als Schlüssel zur Energiesicherheit – Suffizienz als Strategie

Einen bisher noch zu stark unterschätzter Faktor im Kampf gegen den Klimawandel stellt das Energiesparen, also die Energiesuffizienz dar. Die Möglichkeit, nicht nur durch den Ausbau von Erneuerbaren Energien die CO2-Emmissionen zu senken, sondern auch durch aktives Senken der Energieverbräuche, rückt jedoch immer stärker in den Vordergrund. Durch den Krieg in der Ukraine und das Gewahrwerden, dass die eigene Energiesicherheit von fossilen Energieträgern abhängig ist, bekommt dieses Thema einen weiteren Grund, zentrales Prinzip politischen Handelns zu werden. Das Unabhängige Institut für Umweltfragen ist eines von 40 Erstunterzeichnern eines Appells aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, der dazu aufruft, Energiesuffizienz zu einem Leitprinzip zu machen.

Energiesuffizienz hat große Potentiale

Die Potentiale Energie einzusparen und damit den Gesamtverbrauch zu senken sind noch lange nicht ausgeschöpft. Erste Erfolge lassen sich bereits durch Verhaltensänderungen erzielen. Dies lehrt das UfU bereits seit über 25 Jahren in seinen Energiesparprojekten an Schulen im gesamten Bundesgebiet. Gemeinsam mit Schüler*innen und Lehrpersonal wird die Schule auf dem Energierundgang und an Projekttagen auf diese Potentiale hin untersucht. Dazu gehört zum Beispiel fachgerechtes Lüften von Innenräumen, vor allem Winter, richtig eingestellte Thermostate sowie Energiesparlampen und LED-Leuchtmittel. Der jetzt veröffentlichte Appell zeigt viele weitere Einsparpotentiale in den Bereichen Verkehr, Wärme, Öffentliche Gebäude, Industrie, Landwirtschaft und Digitalisierung auf. Dabei befähigt das Energieeinsparen die Bürger*innen, direkt im Kampf gegen den Klimawandel mitzuwirken. Sie macht uns unabhängiger und widerstandsfähiger gegen Staaten, die die Menschenrechte missachten und benötigt vergleichsweise nur geringe Investitionen.

Es braucht eine Energiesuffizienzpolitik

Die Erstunterzeichner*innen dieses Appels fordern, das Energiesuffizienz als Strategie fest im politischen Handeln verankert wird. Denn wenn Bürger*innen ihre Verhalten und Lebensweisen ändern sollen, geht dies nicht ohne die Unterstützung aus und mit der Politik. Dazu gehören neben zahlreichen Bildungsangeboten auch Ordnungsrecht, Preissignale und eine angemessene politische Kommunikation.

Erstunterzeichnende

- Anja Bierwirth, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

- Almut Bonhage, Stefan Scheuer Consulting, Brüssel

- Dr. Benjamin Best, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

- Prof. Harald Bradke, Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI

- Klaus Breil, MdB (17. WP), Oberland Consulting, Mitglied Beirat der DENEFF, Bernried a. S.

- Dr. Lars-Arvid Brischke, ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH

- Dr. Jutta Deffner, ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main

- Dr. Elisabeth Dütschke, Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI

- Dr. Hartmut Ehmler, Scientists for Future

- Prof. Wolfgang Eichhammer, Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI

- Prof. Dr. Manfred Fischedick, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

- Dr. Corinna Fischer, Öko-Institut e.V.

- Prof. Dr. Doris Fuchs, Ph.D., Westfälische Wilhelms-Universität Münster

- Carl-Otto Gensch, Öko-Institut e.V.

- Dr. Konrad Götz, ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main

- Dr. Christoph Gran, ZOE-Institut für zukunftsfähige Ökonomien

- Prof. Dr. Rainer Grießhammer, Universität Freiburg

- Prof. Dr. Stefan Heiland, TU Berlin

- Prof. Dr. Peter Hennicke, Wuppertal

- Prof. Dr. Martin Jänicke, Environmental Policy Research Centre, FU Berlin

- Leon Leuser, Jacques Delors Institut Paris

- Dr. Sylvia Lorek, Sustainable Europe Research Institut, Deutschland e.V.

- Prof. Dr. Kai Nagel, TU Berlin

- Christian Noll, Deutsche Unternehmensinitiative Energieffizienz e.V. (DENEFF)

- Prof. Dr. Pao-Yu Oei, Europa-Universität Flensburg

- Prof. Dr. Flurina Schneider, ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main

- Prof. Dr. Ulf Schrader, TU Berlin

- Dr. Joachim H. Spangenberg, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

- Dr. Immanuel Stieß, ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main

- Dr. Stefan Thomas, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

- Prof. Dr. Christian Thorun, ConPolicy – Institut für Verbraucherpolitik

- Josephine Tröger, Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI

- Prof. Dr. Frauke Wiese, Europa-Universität Flensburg

- Franziska Wolff, Öko-Institut e.V.

- Prof. Dr. Angelika Zahrnt, Ehrenvorsitzende, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)

- Carina Zell-Ziegler, Öko-Institut e.V. Dr. Hans-Joachim Ziesing

- Dr. Michael Zschiesche, UfU

- Florian Kliche, UfU

European Innovation Lab - Jetzt registrieren, für moderne digitale Partizipation!

28th. March 2022

The European Innovation Lab - A European workshop and contest for the (further) development of digital formal participation approaches in the European Union

Das European Innovation Lab ist ein Wettbewerb für Young Professionals aus der ganzen EU, um gemeinsam die UVP-Portale von morgen zu gestalten. Es ist damit Teil des vom BMUV geförderten Aarhus-Strong-Projekts zur Entwicklung moderner digitaler Bürgerbeteiligung. Da es sich um einen internationalen Wettbewerb handelt, sind die folgenden Abschnitte dieser Seite in Englisch verfasst.

Digital Public Participation is a vital element of modern democracy. Especially when it comes to infrastructural projects such as power plants, factories or railway networks, the whole society is affected. Therefore, EU law provides for a comprehensive Environmental Impact Assessment (EIA), where everyone can contribute their needs and expertise.Authorities are therefore obliged to publish the information on the planned projects and offer online EIA portals.

With the ongoing COVID-19-crisis the essential importance of an effective and efficient design of digital processes is more evident than ever. Existing processes need to be rethought and translated into the digital age. Yet the implementation of EIA portals in the EU could not be more fragmented, which often leads to frustration.

As the design of such a digital participation platform requires a more complex and interdisciplinary approach, the Independent Institute for Environmental Issues invites young professionals from member states of the European Union to take part in its European Innovation Lab to design a platform that meets the demands and goals of modern digital public participation.

Participants will be able to broaden their knowledge and networks while presenting ideas for tomorrow’s portals to an audience of renowned experts and decision makers. The best concepts will be awarded: 1st Prize – 1250 €, 2nd Prize – 1000 €, 3rd Prize – 750 €.

Programme

Phase 1: Kick-off-workshop – 20th of May 2022 (online)

The participants will be introduced to digital public participation in the European Union and especially dive into the legal basis and requirements of EIA platforms. The practicability and design of existing websites will be discussed. You will get to know other participants and have the chance to form alliances for the competition.

Phase 2: The Contest Deadline – 31st of August 2022

After being equipped with the essentials, you now have time till the end of August to develop your own concepts for a digital participation platform. The goal is to design a platform that is compatible with the EU guidelines. However, it is up to you to decide on how you would like to create and implement your ideas. Out of all submissions, a jury of internationally known experts will select three finalists.

Phase 3: The Second Workshop – 16th of September 2022 (online)

In the final workshop, all participants come together with an interdisciplinary expert audience to share their experiences and knowledge. Highlight of the event will be the award ceremony. The three finalists have the opportunity to present and discuss their designs before the final winner is announced.

Admission requirements

Participation is open to young professionals (ideally between 25-35 years of age) who are studying or residing in one of the 27 EU member states. Participants are expected to have experience in relevant disciplines such as web design, graphic design, communicative design, sociology, administrative law, environmental planning, urban development or spacial planning. Participants with expertise in related fields who feel motivated to participate are welcome to register as well.

All Participants will be given a confirmation of participation. Registration is possible until 16.05.2022.

Please submit your registration via the formular below.

For questions you can write an email to aarhus-strong-project@ufu.de

Pressemeldung von DNR, BBN, BDLA, BUND, DUH, NABU, UfU und UVP-Gesellschaft

23. März 2022

Umweltorganisationen legen Vorschläge zur Planungsbeschleunigung vor: Verbesserte Planung und Beteiligung statt Symbolpolitik zu Lasten der Umwelt nötig

Berlin, 23.03.2022. Die Umweltorganisationen BBN, BDLA, BUND, NABU, DUH, UfU, UVP-Gesellschaft und der Umweltdachverband DNR haben konkrete Handlungsempfehlungen für eine wirksame Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben in der aktuellen Legislaturperiode vorgelegt. Anlässlich eines parlamentarischen Gesprächs mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags betonen sie, dass ein dringender Beschleunigungsbedarf im Bereich von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen besteht, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. „Notwendig ist daher eine strikte Priorisierung von Projekten nach ihrem Klima- und Umweltnutzen, anstatt hunderte von häufig klimaschädlichen Projekten z.B. in der Verkehrsinfrastruktur zu planen“, so die Verbände in ihrer Einschätzung. Beschleunigungspotenziale ließen sich vor allem dadurch heben, dass potenzielle Konflikte zwischen Klima- und Artenschutz – auch durch übergreifende Lösungen – so weit wie möglich vermieden bzw. frühzeitig erkannt und unter Beteiligung der Öffentlichkeit einer Lösung zugeführt würden.

Wichtig sei darüber hinaus, dass zunächst der geltende Rechtsrahmen besser ausgeschöpft und die zahlreichen Beschleunigungsgesetze genutzt und hinsichtlich ihres Nutzens für Planungsqualität und Beschleunigung evaluiert würden, bevor neue und umfangreiche Gesetzesänderungen beschlossen werden. „Die in der letzten Legislaturperiode verabschiedeten Maßnahmen wie der Einsatz von Projektmanagern, die Nutzung von Antragskonferenzen, die Etablierung frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Planungsvereinfachungen bei kleineren Vorhaben sollten konsequent angewendet werden“, so die Verbände weiter. Der Schwerpunkt künftiger Beschleunigungsmaßnahmen sollte daher auf der Verbesserung des Vollzugs sowie der Stärkung untergesetzlicher Maßnahmen liegen.

Nach Überzeugung der Verbände enthält der Koalitionsvertrag der Bundesregierung einige Maßnahmen, die europarechtlich bzw. rechtsstaatlich stark umstritten sind und wenig Beschleunigungspotenzial aufweisen, da sie langwierige rechtliche Auseinandersetzungen um ihre Zulässigkeit provozieren. Dies betrifft insbesondere die Wiedereinführung der materiellen Präklusion, die Einführung einer Mitwirkungspflicht für Umwelt- und Naturschutzverbände, der Wegfall der aufschiebenden Wirkung im Rechtsschutzverfahren oder die Einführung von Genehmigungsfiktionen, die zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen würden. „Planungsbeschleunigung ist kein Selbstzweck. Sie muss die gesellschaftliche Transformation effektiv voranbringen und ihre Akzeptanz fördern, das Klima schützen und den Schutz der biologischen Vielfalt sicherstellen“, so der Appell der Verbände an die Politik.

Die Handlungsempfehlungen der Verbände sind unter www.dnr.de erhältlich.

Fachliche Nachfragen

BDLA, Mario Kahl, Tel. 030 278715-12, mario.kahl@bdla.de; BUND, Dr. Werner Reh, Tel. 0176-45719292, rehwerner2@gmail.com; BBN, Prof. Klaus Werk, klaus.werk@werk-home.de; DUH, Dr. Cornelia Nicklas, Tel. 030-2400867-0, nicklas@duh.de; DNR, Florian Schöne, Tel. 030-6781775-99, florian.schoene@dnr.de; UfU, Dr. Michael Zschiesche, Tel. 030-428499332, michael.zschiesche@ufu.de; UVP-Gesellschaft, Dr. Joachim Hartlik, Tel. 05175-9291003; hartlik@uvp.de; NABU, Kari Fintzen, Tel. 01522.1722241, kari.fintzen@nabu.de.